【陸之駿專欄】為什麼台灣寧願用進口能源發電,也不發展本土的地熱發電?

【我們為什麼選擇這篇文章?】台灣能源爭議不斷,從先前的核四、深澳電廠以及中油觀塘案看來,多都是因為環境議題而遲遲無法達到共識,不禁讓人想問有地熱發電條件的台灣,為什麼不選擇發展呢?(責任編輯:徐子捷)

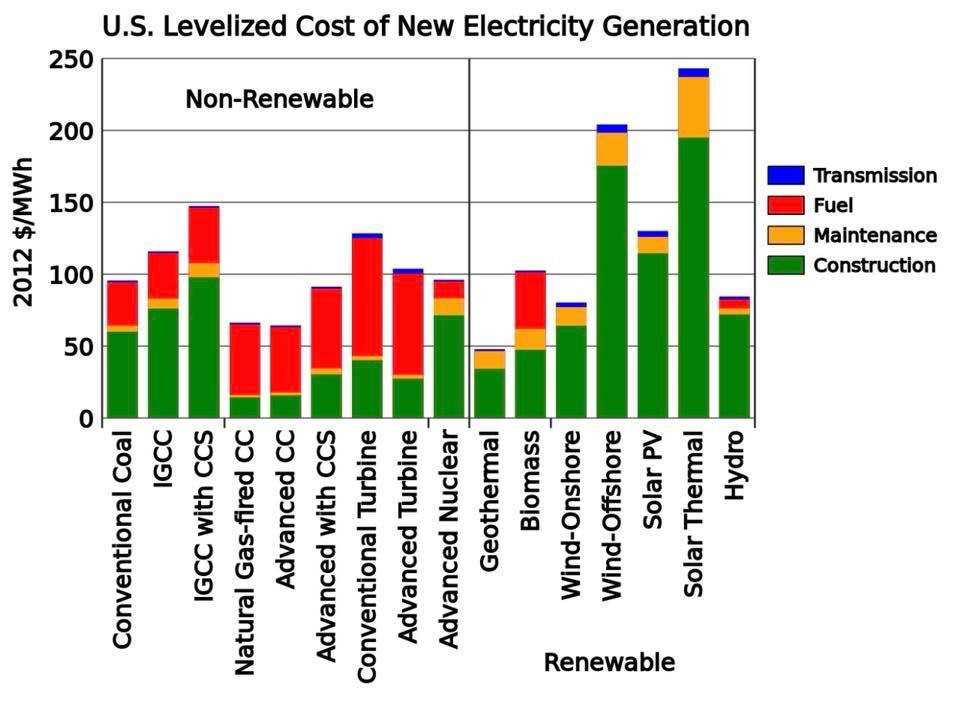

而 「地熱發電」,是世界公認成本最低的發電方式。 施工成本雖高於天然氣、渦輪,但遠低於太陽能、燃煤,並且 「沒有」燃料成本 。(參見下表)

我們一直有種誤會,認為鄰近的菲律賓是「落後國家」。 事實上,菲律賓人口有 1 億,排名世界第 12。國內生產總值 (購買力平價)8,000 億美元,排名世界第 29。 是一個不折不扣的「大國」。

在地熱發電方面,這個「大鄰居」,比台灣領先 30 年。台灣大約在 1970 年代取得美國同意搞核電以後,就完全棄置地熱發電的發展。

比起現在最熱門的綠電太陽能發電,地熱發電的成本,只要大約 5 分之 1、20+%。地熱發電遠比太陽能發電穩定。 太陽能發電,是「看天」發電。在北台灣,日照平均每日 2~3 小時,而地熱 24 小時。因此更適合作為「基載電源」。

選擇用什麼能源發電,是一個「國家戰略」問題

台灣自 1980 年代停止採煤後,能源幾乎 100%進口。這樣的能源政策,適用於一個「強鄰意圖統一」的國家嗎?道理甚明。 一旦海運被封鎖,台灣一星期就沒電。

地熱卻是「本土」的。

地熱卻是「本土」的。

台灣停止採煤後,台電卻因循苟且,延用原本發電方式,並且寄厚望於美國支持下的核電。國家領導人 (包括蔣經國、孫運璿及以降歷任總統、閣揆),也沒警惕到這問題,不思「能源戰略」的調整,以致形成了今天窘境。

相對來說, 蔡英文政府是有心的,成立了國家級的地熱發電小組 。只是執行上是否能擺脫台電覊絆、時間上是否能夠來得及?這就有待考驗了。

BO 編按:台灣早在 1970 年代就已探勘出多處超過 150 度高溫的地熱田,也曾經是全球第 14 名地熱發電國家,但過去四任總統任期內都 無任何地熱電廠建立。直到今年三月,台電與中油才簽署了合作意向書,宣布共同開發 2MW 的宜蘭仁澤地熱示範廠,其中包含國營會、能源局、中央地質調查所、工研院等其他專業單位的 「地熱國家隊」 成形,預計在下半年開鑿第一口地熱井,更希望能在 2022 年開始挹注清潔電力。

沒有留言:

張貼留言